数と雑学3

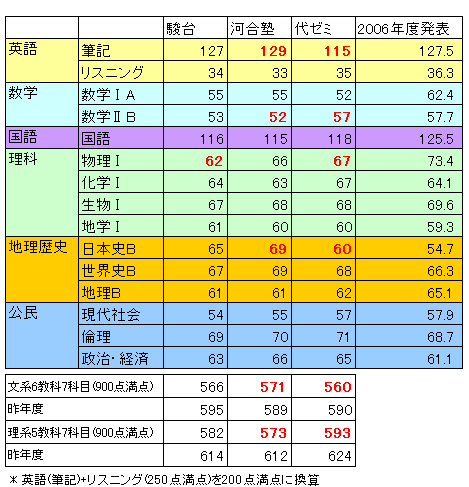

センターリサーチの結果を見てみると、数学と理科の結果が予想以上に悪く、理系の平均点が文系の平均点より10点以上低くなりました。ここ数年、文系が難しくなり、理系が易しくなっている上にこの結果で、大学の判定も理系においては予想以上に低い点数でも良い結果が出るみたいです。たとえば、センターで8割を少し切っても(900点中700点ちょい位)その点の取り方によっては大阪大学理学部数学科でB判定(合格可能性60%~80%)がでるのです。ただ、文系の方は去年よりは低くなりましたが、例年通り少し難しいです。センターで8割弱では大阪大学は難しいですね。従って、理系は強めに、文系が弱めに考えるのは変わっていません。チャレンジするか、安全志向にいくかは受験生本人次第、しっかり考えて出願しよう。

今日の私立大学情報です。今日受験が行われているのは、大阪経済大学、大阪芸術大学、大阪電気通信大学、京都産業大学、京都女子大学、甲子園大学、甲南女子大学、神戸親和女子大学、神戸女学院大学、摂南大学、帝塚山大学、長浜バイオ大学、兵庫大学、プール学院大学、流通科学大学などがあります。受験生諸君、しっかり頑張りましょう。

昨日の続きですが、7の数字にちなんだ物に「七草がゆ」があります。松の内(元日から歳神が帰る門松を外す日までのこと)の最後の日となる1月7日に食べるといいとされるもので、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの「春の七草」をかゆに入れて炊いた物です。もともと「七草がゆ」は平安時代に七草を入れた吸い物を食べる習慣が生まれたのが起源で、室町時代から現在のようにかゆになったといわれる。しかし、庶民の間に定着したのは、江戸時代で、おそらく、正月はごちそうを食べてとかく家にこもりがちだから、6日頃にはそろそろ運動をした方がよい。それには、山野に出て野草を摘み、それをかゆに入れて食べれば、薬草の効果で疲れた胃腸にも良い。おめでたさが終わるこの日に体調を整えて、1年の健康を願えば一石二鳥と考えたのかも知れない。ところで、「春の七草」があれば、「秋の七草」もありますよね。ちなみに、「秋の七草」は、ハギ、キキョウ、クズ、ナデシコ、オバナ、オミナエシ、フジバカマです。覚えておくと何か役に立つかも知れませんね。

日本のモノ作りには、合理的なシステムだけでは説明できない要素が含まれていると思います。例えば芸術的要素の一つとして「コツ」を挙げることができますが、はっきりと言葉で伝えられない不合理な部分を持っていて、現在の自動車や家電品にも、その感覚的な日本人の仕事ぶりがうかがえます。

面白い例がかつての戦闘機「零戦」です。終戦後にアメリカ軍がその細部まで解析しようと試みたのですが、どうしても非合理な部分があり、解析作業が暗礁に乗り上げてしまったそうです。その時にアメリカの大学院生で西陣織の研究をしていた学生が「これは西陣織のシステムである」と気づいて、零戦の持つシステムが氷解したと伝えられています。

日本の先端的なモノ作りの中にはこのような要素が組み込んであるのですが、これは日本の秘法に近い能力ではないでしょうか。伝達することが大変に難しいですから、日本企業が海外の生産工場でこの「コツ」を導入して、例えその国でまねされても、最終的に新しい製品に生かすところまで取り込むことはできないかもしれません。

例えば、土を相手にして人間の手で作り上げる焼き物なども、土という自然と折り合いながら、日本人の「コツ」で素晴らしい器を作ってきたわけですね。頭で考える合理的なシステムでは生まれない。日本人の芸術とは、有用性のモノ作りで実践してきた極意そのものではないでしょうか。

日本のモノ作りには、合理的なシステムだけでは説明できない要素が含まれていると思います。例えば芸術的要素の一つとして「コツ」を挙げることができますが、はっきりと言葉で伝えられない不合理な部分を持っていて、現在の自動車や家電品にも、その感覚的な日本人の仕事ぶりがうかがえます。

面白い例がかつての戦闘機「零戦」です。終戦後にアメリカ軍がその細部まで解析しようと試みたのですが、どうしても非合理な部分があり、解析作業が暗礁に乗り上げてしまったそうです。その時にアメリカの大学院生で西陣織の研究をしていた学生が「これは西陣織のシステムである」と気づいて、零戦の持つシステムが氷解したと伝えられています。

日本の先端的なモノ作りの中にはこのような要素が組み込んであるのですが、これは日本の秘法に近い能力ではないでしょうか。伝達することが大変に難しいですから、日本企業が海外の生産工場でこの「コツ」を導入して、例えその国でまねされても、最終的に新しい製品に生かすところまで取り込むことはできないかもしれません。

例えば、土を相手にして人間の手で作り上げる焼き物なども、土という自然と折り合いながら、日本人の「コツ」で素晴らしい器を作ってきたわけですね。頭で考える合理的なシステムでは生まれない。日本人の芸術とは、有用性のモノ作りで実践してきた極意そのものではないでしょうか。

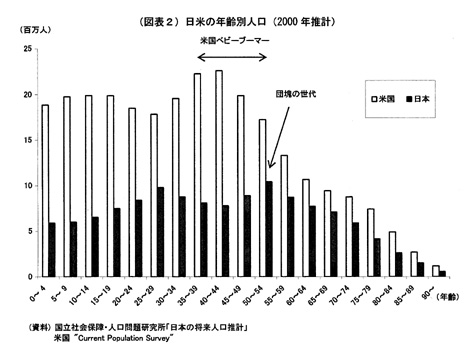

諸外国ではどうなのか。図表2は、日米の人口構成を、5歳きざみごとに比較したものである。アメリカでも、戦後に出生ブームが起きたが、人為的な人口抑制策がとられなかったため、出生ブームは20年間にわたって続き、40歳代が人口構成のピークとなっている。ドイツでも移民問題から人口抑制策がとられたが、この山の険しさは日本特有で、現在において、他の先進国には類のない厳しい高齢化や人口減少の問題を、結果として突きつける形になっている。

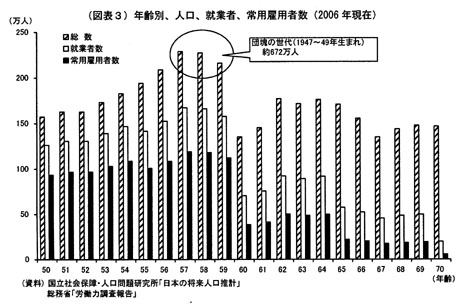

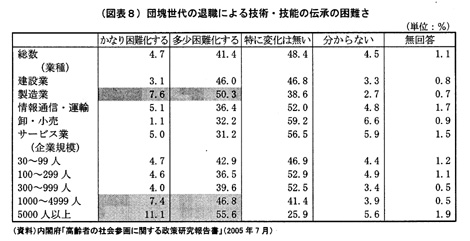

諸外国ではどうなのか。図表2は、日米の人口構成を、5歳きざみごとに比較したものである。アメリカでも、戦後に出生ブームが起きたが、人為的な人口抑制策がとられなかったため、出生ブームは20年間にわたって続き、40歳代が人口構成のピークとなっている。ドイツでも移民問題から人口抑制策がとられたが、この山の険しさは日本特有で、現在において、他の先進国には類のない厳しい高齢化や人口減少の問題を、結果として突きつける形になっている。 それでは一体どれくらいの人数が退職するのか。図表3は、年齢別に、人口、就業者数、常用雇用者数(正社員)の構成・推移を見たものである。団魂の世代は、総数670万人ほどで、そのうちの就業者は450万人、さらには、定年退職の対象となりうる正社員は、男女合計300万人程度と見られている。

それでは一体どれくらいの人数が退職するのか。図表3は、年齢別に、人口、就業者数、常用雇用者数(正社員)の構成・推移を見たものである。団魂の世代は、総数670万人ほどで、そのうちの就業者は450万人、さらには、定年退職の対象となりうる正社員は、男女合計300万人程度と見られている。