漢字の成り立ち~手、口、工をめぐる漢字

漢字大テストが終了しましたが、合格点に達しなかった生徒は再テストを受けています。しかし、一部には漢字に対する苦手意識が払拭できず、クリアできていない生徒もいるようです。この大きな理由は、漢字には画数の多い複雑な文字がたくさんあるため、難しいという先入観があるからではないかと思います。しかし、漢字を体系的に整理すると、一つ一つ覚える必要はないようです。このことを我々に伝えてくれた人が以前紹介した白川静氏なのです。

白川氏は中国にもない新しい漢字学の体系を打ちたてたことにより、文化勲章を受けましたが、その最大の功績は「口」という字が、耳や口の「くち」ではなく、神への祈りの祝詞(のりと)を入れる器「口=サイ」であることを明らかにしたことです。これにより、漢字の世界がひとつながりの文字体系であることがわかるようになってきたのです。

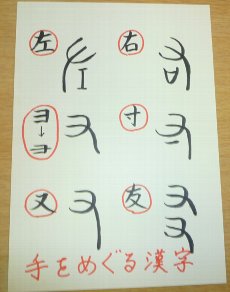

例えば、右という字を取り上げると、この中の「口」も、その神への祝詞をいれる「口=サイ」を表しています。また「ナ」の字形は古代文字を見ると明らかなように「手」の形です。このように見ると、右という字は祝詞を入れた器を右手で持つ形であることが解ります。

では、左はどんな字かというと「ナ」はやはり手の形ですが、この「工」の部分は、呪術のために使う道具の形です。つまり左という字は、左手で呪具の「工」を持つ形なのです。更に「寸」も、その古代文字を見れば、「手」と指を表す「、」から成り立っています。また「ョ」も手を表わしています。このように見ていくと「ナ」も「寸」も「ョ」も手を表わしているのです。

次に「尋」という字を見ると、「ョ」と「寸」という2つの手の間に「口=サイ」と「工=呪具」があります。つまり、尋という字は両手で祝詞を入れた器と呪具を持っている姿を表わしているのです。この漢字の意味が解ると、一尋というのは人間の両手を広げた長さ(1.8メートル)であるということが容易に理解できます。

漢字をまる覚えするのではなく、成り立ちを知ることができれば、興味も湧いてくるのではないかと感じています。