「長月」から「神無月」へ

きょうで9月が終わり、あすから10月です。鮮やかな彼岸花、芳香を放つキンモクセイから柿やみかんが色づき、ますます秋が深まる時期となってきます。呼び名も「長月」から「神無月」になります。何れも旧暦で使われていたものが新暦でも使われるようになったものです。旧暦は単なる順番を表すと言うより、風習を表し趣があります。

「神無月のころ、栗栖野といふ所を過ぎて、ある山里にたづね入ることはべりしに」、徒然草第十一段にも「神無月」は出てきます。秋の深まりを表す情景にピッタリ来る言葉だと思います。ところで、「神無月」は、日本中の神様が出雲に集まるという伝承からきていると言われたりします。出雲は神様が集まってくるので「神在月」ですが、その他の地域は神様がいないので行事や祭りを行わないともされています。これに対し、「十月を神無月と言ひて、神事に憚るべきよしは、記したる物なし。本文も見えず(徒然草第二百二段)」。どこにも根拠がないし文献もない、と同じ徒然草の中で吉田兼行は異を唱えています。旧暦の中に「無(な)」の付く月がもう一つ、6月の「水無月」があります。神無月に水無月、この「な」は無しの「な」ではなく「の」の意味で「神の月」、「水の月」を表すと言います。「名水百選」に選ばれている水の名所「水無瀬(みなせ)」(大阪府三島郡島本町)も同じ。これをみると納得です。諸説に思いを馳せながら味わうのもいいものです。旧暦の呼び名、それぞれに趣があり私は好きです。

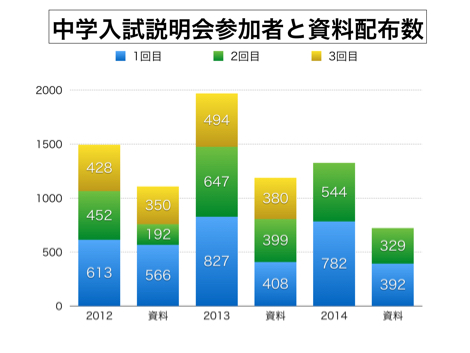

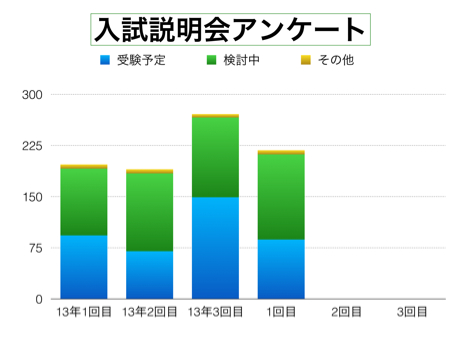

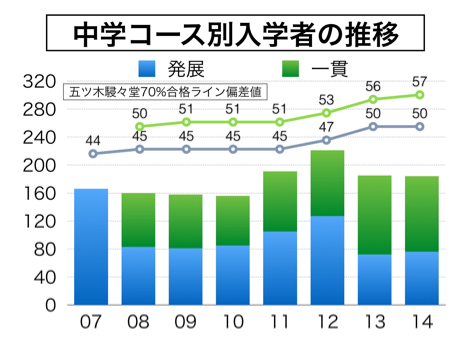

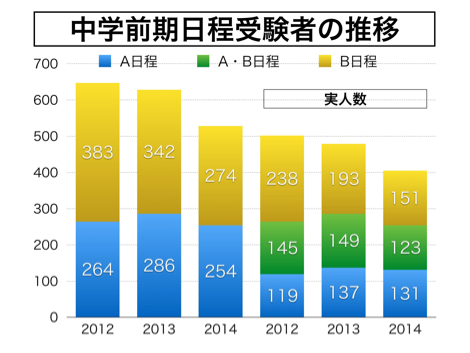

第2回中学オープンスクール(OS) が今週末の21日(日)に行われます。今年度最後のOSとなります。OS終了後、中学入試説明会も行われます。中学受験は高校受験に比べ志望校決定が早いとされています。本校の説明会も第3回目として11月2日(日)が残っていますが、この頃にはほぼ志望校を決定されている方が多いと思われます。昨年の説明会の様子をみますと、最終回となる3回目の参加者は一番少ないのですが、反対に、説明会後のアンケートの提出は一番多く、しかも「受験予定」の方が「検討中」より多くなっています。

第2回中学オープンスクール(OS) が今週末の21日(日)に行われます。今年度最後のOSとなります。OS終了後、中学入試説明会も行われます。中学受験は高校受験に比べ志望校決定が早いとされています。本校の説明会も第3回目として11月2日(日)が残っていますが、この頃にはほぼ志望校を決定されている方が多いと思われます。昨年の説明会の様子をみますと、最終回となる3回目の参加者は一番少ないのですが、反対に、説明会後のアンケートの提出は一番多く、しかも「受験予定」の方が「検討中」より多くなっています。

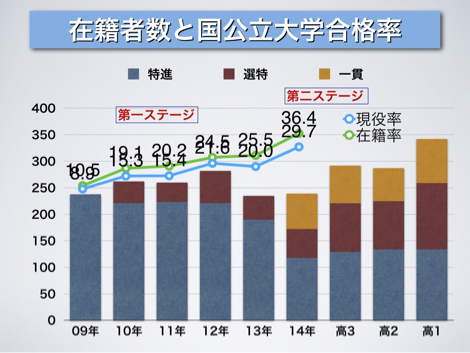

2学期に入り、中学受験や高校受験、大学受験など来年度入試に向けた動きが本格化してきました。本校も、迎え入れる入試も送り出す入試もこの2学期の取り組みが成否の鍵を握っているとして、全教職員、心を一つに頑張っているところです。

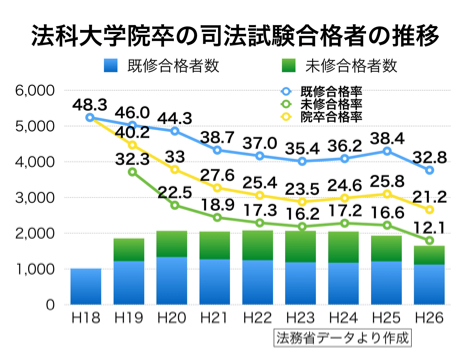

2学期に入り、中学受験や高校受験、大学受験など来年度入試に向けた動きが本格化してきました。本校も、迎え入れる入試も送り出す入試もこの2学期の取り組みが成否の鍵を握っているとして、全教職員、心を一つに頑張っているところです。  法務省は9日、司法試験の合格者を発表しました。受験者8,015人で、合格者が1,810人、合格率は22.6%で過去最低の率となりました。

法務省は9日、司法試験の合格者を発表しました。受験者8,015人で、合格者が1,810人、合格率は22.6%で過去最低の率となりました。 縁側に団子やサトイモをお供えしてススキを飾る、地方によってお供えの仕方がは違ったりしても古くから定着している「お月見」の風習です。旧暦では7月を初秋、8月を仲秋、9月を晩秋と言い、仲秋の「月」の中でも15日の「月」(旧暦8月15日)を「中秋の名月」として特別な位置づけをしています。今年はきょう9月8日がその日となっています。

縁側に団子やサトイモをお供えしてススキを飾る、地方によってお供えの仕方がは違ったりしても古くから定着している「お月見」の風習です。旧暦では7月を初秋、8月を仲秋、9月を晩秋と言い、仲秋の「月」の中でも15日の「月」(旧暦8月15日)を「中秋の名月」として特別な位置づけをしています。今年はきょう9月8日がその日となっています。

9月に入り残暑が厳しい澄み渡った青空が訪れるかと思っていたのですが、相変わらずの天気が続いています。週末の天気も危ぶまれますが、何とか文化祭は秋晴れの下で行いたいと願っているところです。

9月に入り残暑が厳しい澄み渡った青空が訪れるかと思っていたのですが、相変わらずの天気が続いています。週末の天気も危ぶまれますが、何とか文化祭は秋晴れの下で行いたいと願っているところです。