卒業生~母校は母港になる

No.110(13期)拙著『竹内栖鳳と髙島屋』出版と文系研究

2025/05/01

こんにちは。卒業生の廣田です。2023年10月に標記の書籍を出版しました。

この書籍は竹内栖鳳(たけうちせいほう)が始めた近代的な日本画成立の経緯と内容を論じたものです。この書籍の出来上がった経緯とその過程を書き上げて、生徒の皆さんには文系研究がどんなものかをお伝えします。

私の大学院卒業後の職業経歴は博物館学芸員(京都市美術館等=17年)、大学教員(京都女子大学=21年)と勤務年数のほぼ半分ずつ、地方公務員と私立大学に身を置いてきました。両方に共通するのは、日本画家・竹内栖鳳の研究です。栖鳳は第1回文化勲章受章者、著名な日本画家なのでご存じの人も多いと思います。

美術館勤務は楽しかった。美術館に通勤して、裏方で美術作品を調査研究する生活。

私の勤務先だった京都市美術館(現・京セラ美術館)には栖鳳の作品・下絵などを沢山所蔵していて、学芸員は立場上、自分の手で作品を触ることも、写真を撮ることも問題ない(博物館学芸員の楽しみは自分の手で収蔵品を触ることかも)ので、所蔵作品を手に取って研究していました。

ところが、大学に転職した途端、学芸員ではなくなったので、直接触ることはできなくなり、ガラスケースの中に展示された作品を眺めるだけになりました。

どうしようか、と思っていた時に栖鳳が若い頃、髙島屋さんの画室で働いていたことを思い出しました。髙島屋さんは史料館を設置されていたので、史料館にお願いして栖鳳研究を続けることにしました。書庫にも自由に出入りさせていただいた。

ここからは今回の出版に至った経緯を分解して書きます。

◎端緒

史料館書庫で「貿易部アルバム」というオリジナルのアルバム41冊を見つけました。

明治期の髙島屋さんは呉服商・貿易商で、染織品(刺繍、ビロード友禅)を輸出していました。そして髙島屋さんが染織作品を完成したあと、輸出前に撮影して記録写真を残していたのです。一見して「高い史料価値」があることがわかりました。

美術史研究の方法論は「作品の比較」を通して対象の特徴を理解するのですが、この資料だけではできません。比較する対象(相手)がないからです。

◎展開

研究の方向性が見えず、悩んでいるうちに、これらの輸出向け染織作品の下絵のための「元ネタ」、『明治年間刺繍参考画集』10冊を見つけました。高島屋画室の先人たちが大事に残していた資料です。この『画集』は、西欧の美術作品の写真や、動植物、風景などの実景写真を貼りこんだオリジナル写真集でした。

これでやっと「貿易部アルバム」、『刺繍参考画集』を比較して、どのようにネタを取り込んで染織下絵を制作したのか、という問題意識と研究の体裁が整いました。

◎調査の開始

史料館には染織下絵のコレクションがあります。表具の有無で区別されていて、未表具の下絵は作品カードもない状態(=未登録)で保管されていた。これを博物館実習生(大学生)と共に写真撮影・計測・保存状態の確認・書き取り、といった作業を続けて未登録下絵のカード1800点を実現させました。この未登録の下絵の中に1900年パリ万博などの出品作品の下絵も見つけました。

◎研究資料の集合、研究基礎の確立

私の手元に「アルバム」の写真6400点、『刺繍参考画集』の写真372点、さらに古今東西の美術作品のイメージ(私の専門領域)、染織作品の下絵3100点が蓄積されて、相互に比較対照が出来る環境になりました。作業内容は省略しますが、これらの調査と研究から3冊の研究図書を出版しました。これで本格的研究の基礎部分が出来ました。

栖鳳の書簡34通の読解という要素も大きい。これは明治期から史料館に保管されていたのですが、栖鳳と髙島屋オーナーとの間の書簡です。史料館の学芸員のご努力で、栖鳳独特の崩し字を解読して理解できるようになりました。このようにして多くの研究資料が揃いました。

◎研究テーマ:栖鳳

竹内栖鳳は日本画の近代化に初めて成功した画家です。近代日本画の源流と言えます。近代化作品の最初は「波に千鳥図ビロード友禅壁掛」という1900年パリ万博に高島屋が出品した染織作品でしたが、この作品はパリで売却後に行方不明。下絵は2009年に発見されるまで、史料館で誰にも知れずに保管されていました。

◎研究テーマの深化

下絵の存在が知られていなかったので、栖鳳の「近代化」というテーマは従来、ぼかして記述されていました。あるいは間違った記述でした。

この120年ぶりに発見された下絵が栖鳳の「近代化」を実証するための核心的資料です。これが手に入ったことで、「栖鳳の日本画近代化」の意味・内容を明らかにできました。

栖鳳は高島屋画室で、輸出向け染織作品の下絵を描きながら、日本画の近代化を実践的に考えていた。その様相が理解できて、栖鳳の思想や作品の分析をまとめたのが『竹内栖鳳と髙島屋』です。ここにたどり着くのに約20年掛かりました。

◎展覧会

輸出向け染織品と書きましたが、内容は大型刺繍屏風、ビロード友禅の壁掛などで、海外では人気がありました。これらの染織品の展覧会は英国で2012年に初めて開催され、それ以降、海外に輸出された染織品を日本に逆輸入する動きが加速しました。明治期にこれらの染織品を輸出していた髙島屋さんで展覧会を開く事になりました。コロナ禍で延期されたのですが、2022年、東京・京都の高島屋百貨店特設会場で開催。合わせて33日間、合計3.8万人の入場者がありました。私はこの展覧会の企画運営を担当しましたが、作業なども苦にならない楽しい展覧会でした。これで世間の認知度も上がったと思います。「波に千鳥図ビロード友禅壁掛」下絵(写真)も展示しましたが、全く注目されないままでした。

◎研究の楽しみ

「(研究の)何が面白いの?」と聞かれます。楽しいのは、研究対象をなんとか理解しよう、と試論を組み立てているうちに、すっきりとわかる時が来ます。

問題が明確であれば、答えは出ます。多くの場合、答えはシンプルな形をしています。もやもや感がスキッとする瞬間、達成感があってうれしいですね。

◎高校生の皆さんへ

今まで述べてきたのは大学以降の文系研究の実例です。

皆さんに申し上げるにはおせっかいですが、中学・高校の勉強は基礎的な訓練です。いろんな科目の知識・教養によって皆さんの基礎が作られます。その上に立って、皆さんのセンス(感覚も大切)を伴って自己実現をしてください。

中高生の皆さんは受験を前にして「なぜこんな勉強するのか?」と疑問に思われますが、答えはもっと先でわかります。ここで手を抜くと後でひどい目にあいます。自分の経験でも小学校・中学校の授業をできる限りサボっていたので、大変な目にあいました。大学受験の時がそうでした。一浪で受験した志望校にも合格できず激しいショックを受けました。今も失敗感から立ち直れていませんし、大切なものを失いました。

◎大学での学び

大学進学が前提になっていると思いますので、一言だけ。

大学では中学高校のような学習スタイルではありません。正解があるとは限らない問題に取り組みます。自分の興味・目的意識をはっきりしないとドロップアウトします。

入試合格はゴールではありません。次の発展のスタート地点です。自分を大切にして、やりたいことを見つけて進んでくださいね。

追記:1冊の本の出版にも多くの関係者に助けられていたことが分かりました。感謝。

廣田 孝(小15・中高13期生(1971年卒)、京都女子大学名誉教授、博士・美学)

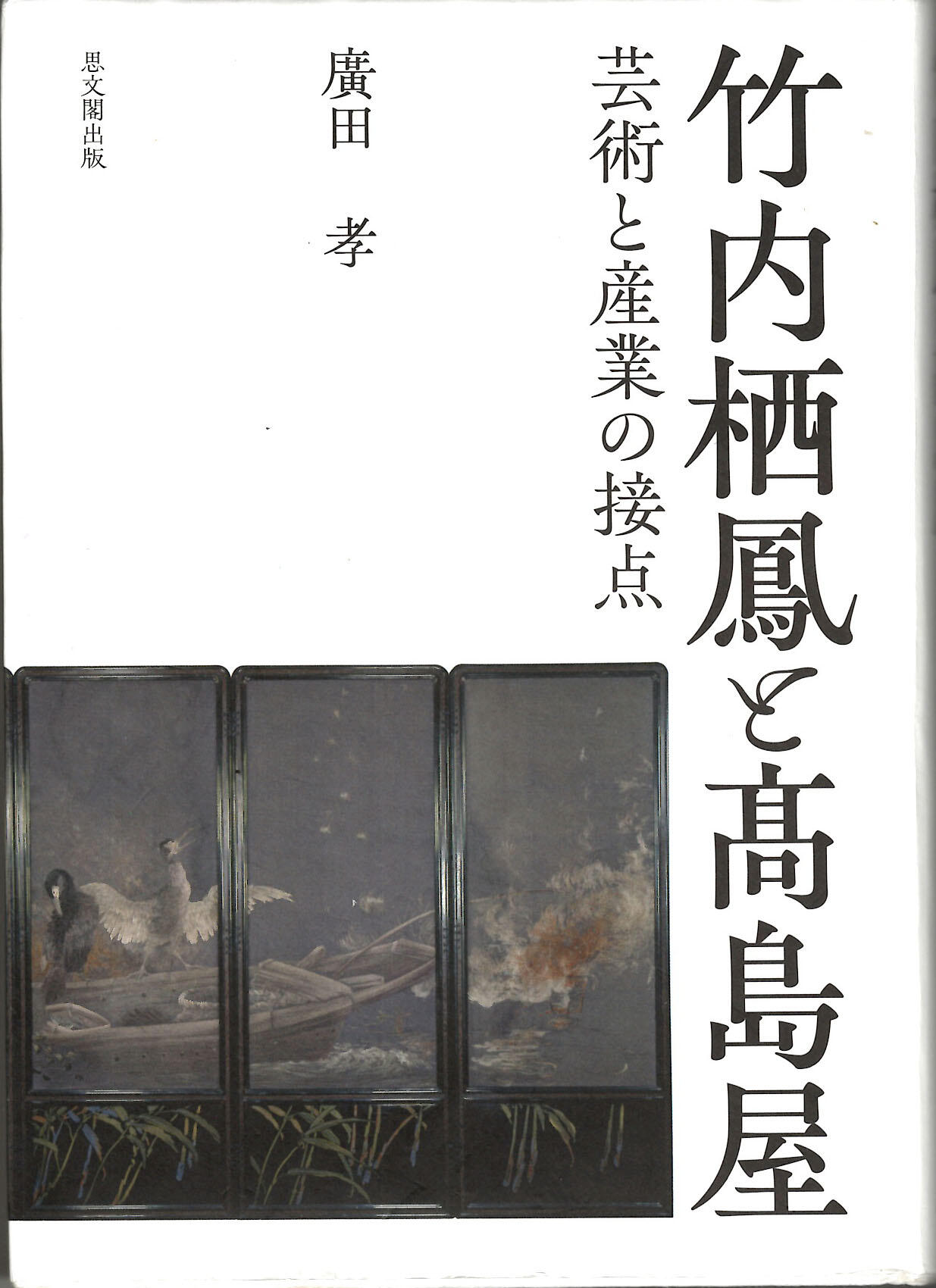

『竹内栖鳳と髙島屋ー芸術と産業の接点ー』思文閣出版 A5版・326頁 本体9,800円(税別)図書室にも寄贈されました。

展示作業中の様子(京都展会場)。下絵が大きいので苦労しました。

学校ブログ

- トップページ

- 卒業生~母校は母港になる

- No.110(13期)拙著『竹内栖鳳と髙島屋』出版と文系研究